ガンダムブレイカーモバイル、ついに本日サービス終了。

長い間ありがとう。

無課金ながら、ツイッターの馴れ合いなしに、いろいろ達成できて満足。

・パーツほぼコンプ(ガンダムサンドロックEWのみ揃わず)

・レベル500カンスト

・クリエイトミッション 500いいね達成(総合10~15位くらいだったかと)

このためだけのiPhone6S。

データ量が10GBを超える巨大なアプリなので、AQUOS R Compactの32GBのストレージには収まらず、もらい物のiPhone6Sで運用。6Sはもう最新のアップデートも適用できずいつかサポート終了なるだろうと恐れていたら、ゲームの方が先にサービス終了となってしまった。

今まで振り返って、一番大きなイベントだったのは、2周年記念ビルドに入賞したことだ。

ガンダムアルテミスmk2、主人公がアルテミスから乗り換える機体というイメージでビルドした。

ガンダムXとデスティニーのミキシングだったアルテミス。

ガンダムX成分は残して、腕をフリーダム、脚部ZZ、背中Hi-ν、剣エクシア、盾ウイングといった感じで、宇宙世紀成分も入れつつ、オール主人公機体で固めたもので主人公の後継機にふさわしいと思う。銃は何を持たせたっけ、νだったかな?

こんな感じでゴージャスのPVにちょろっと登場。

この中で唯一ポージングが変だな。

2周年のコンテストで、賞品もいろいろいただいた。

非売品のポストカードも。

そしてドムのカラーリングコンテストにも入選。

オデッサ作戦後、ジャブローに投入されることになり急遽カラーリングが変更されたという設定。

さて、あとは俺ガン供養でも。

ガンダムアルテミスmk2 HWS

アルテミスのさらに発展形

フリーダム腕をストフリに。ファンネルも第二形態に。

いつかガンプラで再現したいと思ってる。

プロトタイプ・エンツィアン EW

これも作品に登場するエンツィアンをベースに考えた機体。エンツィアンは、クズノハ・リンドウの機体で、ウイングとインパルスのミキシングのどちらかというと火力より運動性能を重視しているように思う。リンドウはガンプラのビルドもバトルにも優れているので、相手に合わせて戦い方を変えていくスタイルなんだろう。

じゃあ、天性のビルドセンスで作ってしまった最強の機体があるんじゃないかと考えたのがコレ。ウイング成分は残したが、Ex-Sの手足やデルタカイのシールドが目を引く。背負い物はストフリのドラグーン。

フェネクス、ナラティブ、νガンダムVer.kaのサイコフレーム3種盛りにトールギスのメガキャノンで、メガ・サイコガンダムと安直に誤解しやすいネーミング。

コトモリ・レンの母の会社の試作機(実際はメガキャノンとバスターライフルをいかにエレガントに美しく撃つかに特化したお遊び)という設定。

これはまだ未完成かな。

クスィーの頭が巨大すぎて使えなかったが、1/100スケールのパーツと組み合わせるとしっくりくるので、1/100アルテミスmk2相当のパーツを組み合わせてみた。

サービス終了は残念だが、iPhone6Sも死にかけてるのでちょうどいいタイミングだったのかもしれない。

もうこれ使えないな、ケータイショップに持って行って回収してもらうか。

今使っているPCは、skylake Core i7 6700KのPCだ。

2016年にWindows7からWindows10への無料アップデートに合わせて新調したのだ。マザーボードは、PCIスロットとPS/2ポートがあるASUS Z170-A。その後、サウンドカードはPCIeに移行したのでPCIは不要になったが、PS/2キーボードを使い続けているのでPS/2ポートは必要だ。

ムーアの法則はとうに破綻していてCPUの性能も頭打ちでコア数を増やして見せかけの性能を向上させていくことしかできなくなった。長らく14nmプロセスの世代で停滞し続けていたが、やっと10nmの世代に変わったばかりだ。なので、Core i7 6700Kで何の不満もない。積極的にPCを更新する必要はない。Z170-AのBIOSを改造して6コアCoffee Lakeを載せるのは面白そうではあるけど。

最近はIntelよりAMDの方が性能向上に積極的で、先日3rdキャッシュ山盛りのまさにゲーム向けのRyzen 3Dを出したところである。うちはPCではゲームをやらないから関係なし。

・・・いや、関係なくはなかった。職場のゲーマー先輩がRyzen 3Dを買ったのだ。CoffeeLake環境一式余ったようでハードオフに売りにいこ、ハードオフに売りにいこ・・・のつもりだったがそれもちょっと面倒だから買わないかと。ということで、一式丸ごと安く譲ってもらった。

CPUはこちら、Core i7 8700K。

Coffee Lake世代のデスクトップ向けのCPUでは、8086Kに次ぐ性能である。

残念ながらヒートスプレッダの中のコアにはグリスが塗られているタイプだ。

次の9700世代はグリスではなくちゃんとソルダリングでハンダ付けされているとか。

マザーボードはこちら、ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING。

しかし、このマザーボード、PS/2ポートがない。安く売ってもらったし選択肢がなかったので文句はないが。

まあ、いつかこういう時代が来るだろうとPS/2⇒USBの変換ケーブルを購入しておいたのだよ。PS/2からUSBの変換は相性が強くて不安要素はあるが、中華ノーブランドのくせに定評のあるPC-U2MKという変換ケーブルを買ってあるのだ、もうこの種の製品は需要も減ってきて、このケーブルを新品で扱っているところもないので中古で探し回って見つけたやつ。たまたま3月に買ったばかりだけど。これで納得いかなければ、USBキーボードを探すハメになるのか。

メモリーはUMAXのDDR4 2666 4GB x4をつけてもらっている。この2本を外して、代わりにskylakeで使っていたCorsairの8GB x2を加えて、8GB x2 + 4GB x2で24GBにする。

基盤のヒートシンクの下にはM.2のSamsung SSD 960 EVO 500GBがついている。

OSの入れ直しは面倒なのでクローンする。Samsung製のSSDに使えるSamsung専用の純正引っ越しアプリがあって、それをSkylake環境にインストールしてM.2を繋げれば、Cドライブからのクローンコピーが可能。

SSDからM.2 NVMeへの引っ越しだし、マザーもCPUもLANも変わるし、ドライバーの不一致で不安定になったり、再アクティベーションとか入って余計に面倒になる可能性はある。

まあ万一に備えてskylakeに戻れるように元環境は残しておくし、ダメならクリーンインストールするだけだ。

他に、SeasonicのX-SERIES 760W電源 SS-760KMとCorsair 簡易水冷H60の旧型をつけてもらっている。CPUコアにGPU機能があるので、そのまま電源繋げば動いちゃうレベルだ。

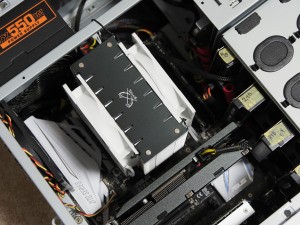

ということで組み立て開始ー。

PCから古いマザーボードと電源を外して、CoffeeLake一式を入れる。

さて、簡易水冷のラジエター12cmだから、12cmケースファンと入れ替えればいいだろう、と思っていたら、思いっきり干渉する。ラジエターの一部が12cmを超えていて、ほぼ12cmぴったりのケースファンの位置に収まらない。ケースはAntec Solo White。簡易水冷がまだ無かった時代の製品なで、さすがに考量されてなかった。ラジエターをフロントに持ってくるか、ずらして取り付けられる位置にネジ穴をあけるか。騒音や耐久性に課題はあるとはいえ、簡易水冷の冷却性能は確実に空冷より上、なので、できれば簡易水冷を付けたいところだ。が、6コアのCoffee Lakeならまだ空冷で冷やせるレベルでなので、とりあえず空冷ヒートシンクの阿修羅を流用。

電源はプラグイン方式なので、機器に配線してから最後に電源を搭載して配線を繋げればいいだろうと考えて作業を進めて気づく。・・・このケース、サイドバーが邪魔でマザーボードを載せた後では電源が搭載できん。はい、全部取り外し。ケーブルも癖が付いていないので取り回しが硬かったり、意外と電源の載せ替えに苦労した。プラグイン方式だから簡単だと思っていたのに。クセが付いてない硬いケーブルをぎゅうぎゅう曲げて押し込んでいく・・・ちょっと怖いな。

そんな感じで組み立てるだけで疲れた。ケースにHDD満載で異常に重いし。

とりあえず組みあがったので、電源ON。

よし、普通に起動。

OSの再アクティベーションは・・・なし。

というか、ドライバーも特に入れなかったし、ネットワークはそのままつながるし、Photoshopだけアカウントの再ログインは必要だったものの、SSDからM.2に丸ごと移植しただけで、あっさり動作。マジで?

気になっていたPS/2のキーボードも一応思い通り動いている感じはする。

ヨシ、うまいこといったな。

それでは恒例の殻割り。

基板を傷つけないように慎重にデザインナイフの刃を差し込んで隙間を作り、そこに昔あったヤマダ電機のポイントカードみたいな薄いプラスチックカードを差し込んで接着剤を切っていく。一周すればヒートスプレッダーが外せる、グリスを拭き取ってこんな感じ。

コアに液体金属リキッドプロを塗って、接着剤でヒートスプレッダーを貼り直し。

でもってPCに戻せば、ハイ完成。

電圧1.35Vくらいで全コア5GHzでベンチは通る。しかし95℃。これから夏だし、ちょっと阿修羅ではきつそうだな。電圧の下限を探るか、水冷にするか。

どうせコアは同じCoffeelakeなんだから、とりあえずナンチャッテマウス版オーバークロック Core i7 8060K仕様に合わせた設定にしてみる。ターボブーストの設定を1コア 5GHz、2コア 4.9GHz、3コア 4.7GHz、4コア 4.7GHz、5コア 4.6GHz、6コア 4.6GHzだ。定格クロックは違うけどな。これなら最大でも75℃に収まるし大丈夫だろう。

でも、定格動作が負けてるのは嫌だな。

8700Kの定格クロックが3.7GHzで、8086Kは4.0GHz。ベースクロック(bclk)を100MHzから109MHzにOCすると、8700Kで109x37で4.033GHzになる計算だ。

ベースクロックにに合わせてターボブースト設定も変更して、1コア 46倍、2コア 45倍、3・4コア 44倍、5・6コア 43倍にすれば、1コア 109x46=5.014GHz、2コア 109x45=4.905GHz、3・4コア 109x44=4.796GHz、5・6コア 109x43=4687GHzで動作するようになる。これでベースクロックもターボブーストクロックも8086Kを超える設定になる。ベースクロックが上昇した分キャッシュが高速になる恩恵もあるわけだし。

メモリは元々DDR4 2666なので、あまり極端にならないようにDDR4 2725の設定にした。

これでCinebenchi回して80℃以下だ。

で、実際に使ってみて、確実に速くなっているのがわかる。

SSDからM.2に変えた影響がほとんどだが。

体感できるほど変わるとはな。

Google Pixel7、ソフトウェアアップデートが来たので、何も考えずに実行。

・・・2時間経ってもGoogleロゴから変わらない。

何触っても反応なし。

フリーズしとるやないか。

強制アップデートってどうやるんだ?

電源ボタン30秒押し・・・これ考えたやつ、クビにしていいと思う。

再起動してもダメ。Googleロゴでフリーズ。何度やってもダメ。何度も何度も30秒押しをやってもダメ。時間がどんどん過ぎていく、イライラがどんどん増えていく。この再起動の仕様を考えた無能社員はクビにしていいと思う。そりゃAppleなんかに負けるわ。

Fastbootモードで起動はできる。

しかし、このモード、何かできることあるのか?

初期化か・・・。

バックアップは取ってないけど買って2か月なので消えて困るデータもないと思う。

仕方なく潔く初期化。SDカードに対応してれば初期化で消えなくて済んだのに。

おや、何か削除時点でエラーメッセージが。一応初期化は完了したっぽいが。

あれ・・・初期化したはずなのにGoogleロゴから進まないじゃないか・・・。

ハード的に逝ったか。ロジックは壊れないだろうから、メモリかフラッシュか。アップデーターが大きかったから普段アクセスしない領域に書き込んでおかしくなったか。

これはもう、どうしようもないな。

もうダメやなと諦めつつ、再度初期化したところ、まさかの変化。なんか起動画面がGoogleロゴから進んだー。

おお、ちゃんと起動した。

AQUOUSがまだ手元にあるからデータコピー。

よっしゃ、コピー無事完了、2か月前の状態に復帰はできそうだぞ。

と希望の光が見えてきたところ、何の前触れもなくいきなりシャットダウン・・・。

その後、Googleロゴで止まる不具合が再発し、何度かリトライして再起動ができたところで前触れなしシャットダウンしたり。あかん、不安定すぎて使い物にならんぞ。

諦めて、後日auショップに持ち込んで相談。店員さんの目の前でGoogleロゴで止まってる状態も再発して、これは自然故障ですねーと。

メーカーに送って修理することも可能だが加入している交換サービス的なものですぐにリビルド品に交換できるとのこと。今の時代何週間も手元に携帯がないのはあり得ないので再生品と交換することにした。買って2か月で中古再生品よ。

まあ、送られてきた再生品はフィルムが貼ってあったのでヨシとするか。

大体必要なデータは復旧できたが、facebookアカウントで作ったLINEの復旧だけが手間がかかったくらいかな。今どき1デバイスでしか使えないLINEなんて時代遅れだよ、何か画期的な新しいサービス普及して欲しい。

ディスプレイ環境の更新のタイミングで、スピーカーもONKYO GX-D90からGX-100HDへと交換した。

ONKYOのPCオーディオは高く評価されており、最初にONKYO製品を買ったのはGX-R3というスピーカーで音の違いに驚いた。サウンドカードはSC-150PCIを買ってオンボードとの違いにまた感動。その後はONKYOファンとなり、サウンドカードはSE-300PCIe、スピーカーはGX-D90のシステムになっている。

さて、そんなONKYOだが残念ながら経営破綻し事業譲渡され再建中という状態なのでPCオーディオの新製品はないだろうと思い、最後のシステムの完成させようというわけだ。

今回チョイスしたのは無難にGX-100HD、中古価格で1万円を切るコスパの良さ。GX-500HDという上位の製品もあるが電源関係を詰め込みすぎたようでかなり発熱し故障も多い様子。会社がそういう状態なので故障リスクは避けたい。中古は2万くらいの相場で高いし、GX-500HDじゃなきゃいけない感がない。

ということでGX-D90からGX-100HDに交換。

GX-D90は木目を残したブラック塗装で温かみがあるが、GX-100HDはマット調のブラック仕上げ。GX-D90は小さい音量で聞きたいときのボリュームの調整が難しく突然音量が増えるし、小音量では右側の音量が大きく左右がアンバランス、低音はしっかりでるものの逆にそれが中高音の邪魔をしているような感じがする。ほとんど不満はなく強いて挙げればという程度だが、GX-100HDはそれもすべて改善、小音量でも聞き取れるしニュートラルでクリアな音質。派手なゲーム音楽とか重低音強めの曲にはGX-D90、動画の視聴とかアコースティックバージョンみたいなアレンジの曲はGX-100HDがいいかなと思った。

2015年に買った液晶ディスプレイのEIZO FlexScan EV2750をずっと使っているが、最近はチラついたり起動時に信号をロストすることがたまにある。修理するか買い替えるかどうしようかと考え中だが、たぶんこのままだましだまし使い続けるパターンだろう。修理するにしてもその間ディスプレイが使えないのも困るからね。いざというときの予備のモニターがあってもいいよな。写真メインなので液晶はEIZO一択だが・・・、え、中古相場安いじゃん。

ベゼルのしっかりある古いタイプの24型は1万以下、27型WQHDで1万円代。フレームレスだと24型で1万程度で買える。このあたりを予備で置いとくのが良さそう。予備だから最新機能なくてもいいし。

でも、予備を置いておくくらいなら、マルチモニターにすればいいんじゃね?と思いつく。24型をサブディスプレイにしようかと考えていたところ、お買い得なEV2750発見。今使ってるのと同じやーつ。これ予備兼サブモニターにベストじゃね?デイジーチェーンとか4K狙うと数万コースなので、2万で買えるEV2750は買いだろう。ということでEV2750の中古をゲット。このモニターはメニューの情報で使用時間がわかるのだが、うちのモニターの1/4以下の使用時間なのでまずまずの良品だろう。

ということでデュアルモニター環境構築。

2枚目は壁紙を黒にしてタスクバーも非表示にすれば電源ON/OFFしなくても映ってない感がするのでそんな設定で使う。

今更感が強いけど、作業効率アップ間違いなし。

モニターの上の積みプラ用の台ももうひとつあってもいいかもしれん。

さよならAQUOS R Compact、こんにちはGoogle Pixel7。

最初は無料で契約できるような名前も忘れたケータイを2年使って、次はJ-PhoneのシャープのJ-SH03、たしかカラー液晶で4和音だった。J-SH03もボロボロになるまで使い続けて、次はauでINFOBARのANNINって白いやつ。そのINFOBARが停波して、次はスマホデビュー2011年 INFOBAR A01 錦鯉、それもAndroidの進化についていけなくなって、2015年にINFOBAR A03 錦鯉、USBの端子の接触不良で充電トラブル頻発して、2019年AQUOS R Compact。そして今回2023年Google Pixel7。通算6代目のケータイだ。大体4年ごとに買い替えるパターンか。

今回はなぜダメかというと端末のタッチの不具合。最初は端末の上端が反応しなくなり上部からスライドして降りてくるクイック設定パネルが表示できなくなった。手袋モードにすると回避できてだましだまし使っていたところ、数か月してどんなにやってもタップできない領域が出現。スラスラ文字が打てず致命的。どうもハード的にアウトっぽい。

アプリやOSの肥大化も顕著で32GBのストレージがすっからかん。OSもアホな仕様で、SDカードに巨大なアプリを移せない、何のためにSDカードを差してるのか、と。もう金かけて修理してもな・・・と思って機種変。

次は、ストレージが128GB以上あるタイプで、RAMも多くてそこそこ安いやつー、Google Pixel7、キミに決めた。Pixel6aとかでもよかったんだけどどうせ壊れるまで酷使するから多少はいいやつ買っとけ。

巨人じゃないし片手で操作できる小さい端末が欲しいのだが、主流じゃないので選択肢がない。デザインもどれも似たり寄ったりだし、性能よさそうで安いAndroidの純正端末と言っていいGoogleなら失敗なかろう。色は白にしようかと思ったけど、変なやつでいいやレモングラス。マイナポイントで買ったった。

裏面もガラスだから割れることもあるって話で裸族で使うつもりだったけど、ケース購入。フィルムは指紋認証対応するから専用品をお勧めされて5000円以上したので、即却下。高々フィルムごときに5000円、ありえない、マスターグレード買えるわ。フィルムに頼らない割れない頑強な設計にすべきだと思うぞ。

え、SDカードないの?留守番電話機能ないの?充電ランプないの?マジかよ。

舶来品はオモテナシの精神がないって独裁アップルで身に染みて知ってたじゃん。

UQ契約するとPixel7がお値引きできるんですよ、端末も安くついてきてお得ですって話で、UQ arrows Weもついてきた。色は変なゴールドをチョイス。RAM 4GB、ストレージ64GBって、最初からこれあったらPixel7買わんでもよかったんじゃね?

やること

・2023年8月 UQ解約

今日の出来事

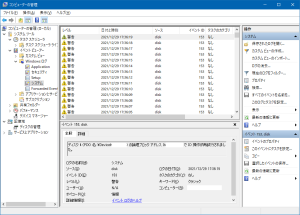

PCを触っていて突然Edgeが固まる。

タスクマネージャで落とすこともできず、不本意ながら電源長押し強制終了。

そして、PC再起動・・・おや?Dドライブがない・・・

「ディスクの管理」で確認すると、「不明」と表示、そのまま「初期化しますか?」とのたまう。

マジか!?パーティションテーブルがふっ飛んだ!?

PC開けてチェックすると特に異音や振動が出てる感じもないから、パーティションテーブル飛んだだけで、データは無事だよな。

いやでもこれちょっと直すの結構大変じゃん、と焦る。

(ほとんどバックアップ取ってあるからいいんだけどさ)

何度か再起動を繰り返すと、よくわからんが、なぜかかマウントした!

パーティションテーブルが飛んだんじゃないのか?

急いで残りのデータをバックアップ・・・他のドライブにコピー!

しかし、アクセスするとフリーズ・・・ダメか、HDDそのものが死んだか。

と思いきや、ゆっくりゆっくりとコピーされていく感じ。

タスクマネージャーを開くと、HDDの負荷を示す「アクティブな時間」が100%になっている。

なんだこの状態は!と、ググる(最近グーグル先生の頭が悪くなって全然必要な情報が得られない、近い将来ググると言わなくなるんだろうか)

予想通りSEO対策したページビュー稼ぐためだけの使えないページばかりが引っかかってくる・・・(しかも英語を機械語翻訳しただけのアホなページも多くてノートン先生がビシバシ反応するんだが)

どうでもいいけど、アクティブな時間100%病とかそのまんまの名前が付けられているらしい。

さて、解決策として挙がっているのは

・ネットワーク系の特定のサービスを終了させる

・Windows Searchのインデックス関係

・OneDriveの関係

・WindowsUpdateに起因

・ダメならWindowsを上書きインストール

・解決しても再発することもある

ダメだな、参考にならん。Cドライブの使用率が100%ならそうかもしれないが、うちはDドライブだ。スワップもキャッシュも使ってないただのデータのストレージ。この情報を鵜呑みにしてWindows上書きインストールすると泣ける結果になることは明らか。

さて、バックアップをなんとか終えて、スキャンディスク。

ちょっとエラーがあったっぽいのが修復されたようだ。

試しにほかのデータをコピー・・・ダメだな、使用率100%になる、変わってない。

Crystal Disk Infoで見ると健康そうに見えるんだがな。

ところが、イベントビューアを見ると見慣れない警告がいっぱい。

イベントID 153

「論理ブロックアドレスでIO操作が再試行されました。」

IOの再試行?なんじゃこりゃ。再度ググる。

SATAケーブルの異常、UltraDMA CRCエラーが頻発。

おや、Crystal Disk InfoのSMARTをよく見るとUltraDMA CRCエラーが・・・。

え、マジ?SATAケーブルの不良?そんなことある?

とりあえず何度か抜き差し。

そして試しにデータをコピー。

え、あっさりコピー完了、普通に治った(ように見える)

まさかこれが原因だったとは(ちょっと様子見だが)

というか、SATAの7本しかない端子のどれかに接触不良がおきるのに、それで認識して動いてしまう方がおかしいと思うぞ。

ゼルダの電池が切れてるので、電池交換してやろうかと。

毎回ゲームを始めるとわがままなゼルダ姫が自分を助ける方法を割と具体的に心に直接語り掛けてくるアレ。ゼルダ姫は自分が最後の生け贄だから助けてと言ってるけど、いやおまえ最初の一人目が生け贄にされる前にどうして動かなかった・・・。

ソフトは中古で買ったもんだから汚い。安かったからいいけど。

今回は交換のついでに電池ホルダーを付けてみようかと。

専用のドライバでパカっと開ける。

基板の裏側がカセットの表側。

右側にハンダ付けされているのが電池CR2032。

基板表側。

電池はどうせ再利用できないので金具ごとニッパーで取り去る。

ハンダを溶かして取ることもできるらしいが、スキルに不安があったので。

電池を撤去してから、残ったハンダはハンダごてで除去。

電池ホルダーをセットしてハンダ付け。

電池ホルダーが基板上の抵抗と接触してしまったので、電池ホルダーをヤスリで削ってピッタリ乗るようにした。

ホルダーの金具を起こして基板の穴に入れたが、無理に金具を起こすと折れるなこれは。

何とか押し込んでハンダ付けしたが、たぶんアマゾンとかで売っている金具付きの電池を買った方がいいかもしれない。どうせもう電池切れないやろ。

とりあえずちゃんと保存されてデータも消えないので無事に成功。

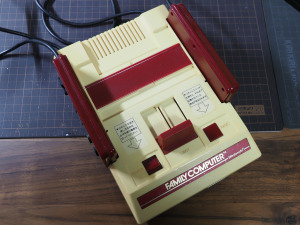

今年のGWくらいに実家からファミコンが発掘されたので引き取ってきた。

とはいえボロボロに使い込んでいて、ちょっと程度の良さそうなジャンク品をネットで仕入れてきたというわけだ。

前期型。

黄ばみが強いがコントローラーはキレイなので、そんなに使われていなかったんだろう。

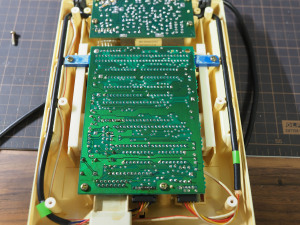

早速裏を開ける。

基板はHVC-CPU-07、よくあるタイプ。

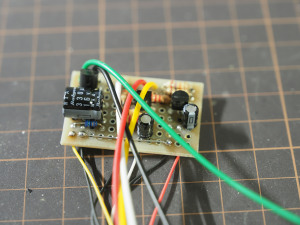

ネットで仕入れたこの怪しげな基板を。

こんな感じでハンダ付け。

右の黄色のケーブルが底蓋を閉じるときの邪魔になったので、下向きにレイアウトを変えたが。

この基板から繋がるRCAケーブル(赤白黄色のよくあるあの端子)をテレビに繋ぐと。

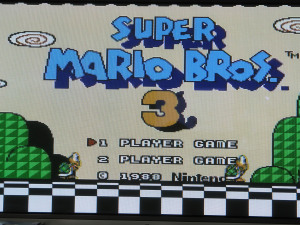

おお、映った!ちょっと感動。

つか、うちのテレビ、アナログのプラズマテレビだからファミコンのRFケーブルそのまま使えますやん。

2台あるから1台壊れてもいいやと勢いで面白半分に改造してみたが、たぶん画質はよくなってるし、疑似ステレオサウンドで音はよくなってるはず、2コンのノイズが酷いが。

ただの追加基板だからRF端子も生きてるが、まあテレビ壊れた時の保険みたいなものだよ。

久しぶりにグラディウスをクリア。もういろいろ忘れてるわ。

3面のモアイまではレーザーで、次の逆さステージでダブルに変えて、次の触手と細胞はレーザー、その次の最後面の要塞ステージでまたダブル、と。

子供の頃は全然平気だったけど、これ腱鞘炎になるヤツや。なったことないけど。

最近のコメント